漱石先生ぞな、もし

おじいちゃんの本棚で見つけたお宝

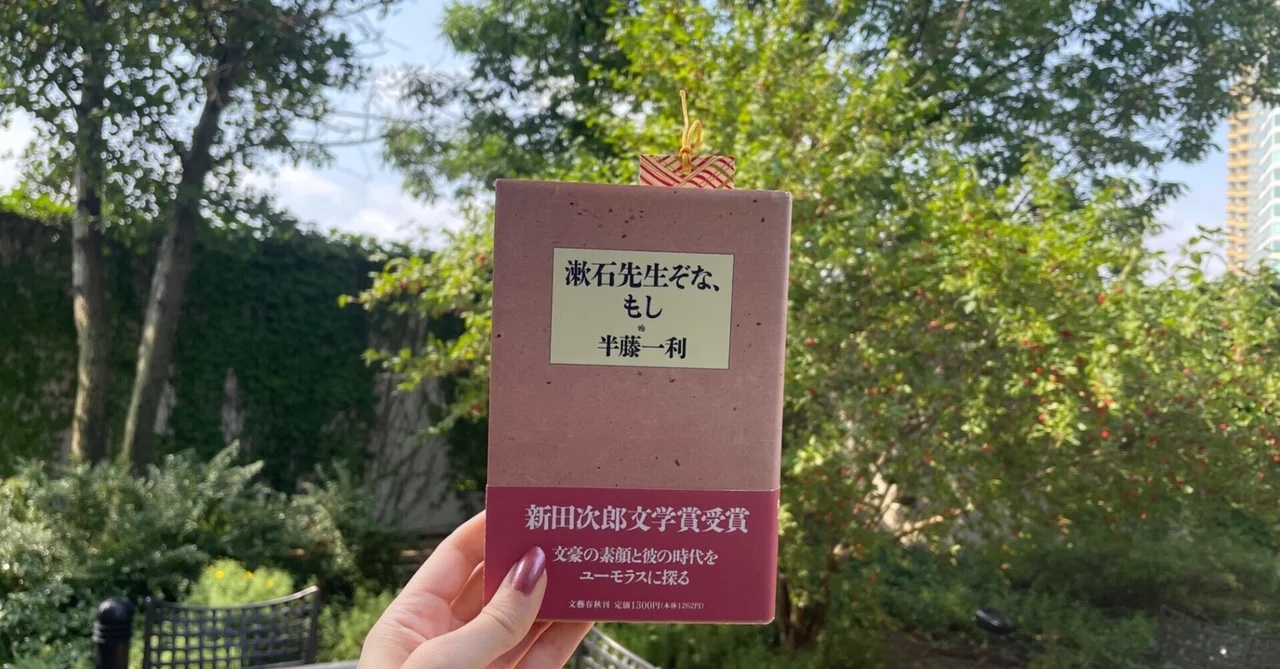

半年ちょっと前の帰省中に、亡祖父の本棚に面白そうな本を見つけ、思わず手に取りました。半藤一利著「漱石先生ぞな、もし」。

この本にはいろいろな面で心のつながりを感じて、そんなつながりが読む味わいを何倍にも深めてくれた気がします。まず何より感じたのは、祖父とのつながり。本が大好きだった(正確には本を「買うのが」大好きだった笑)祖父。本屋でおじいちゃんの目に留まった本が、本棚で二十年以上静かに眠り続けたのち、私の目に留まるなんて、ロマンを感じずにはいられません。

そして、半藤一利さんという著者。私が初めて読んだ半藤一利の本「昭和史」は、私の歴史熱に強烈な追い風を与えた本であったため、個人的に深い思い入れを感じます。「昭和史」も、母関連の巡り合わせでひょんなことから読むに至った本で、そんな偶然が重なって読んだ本が、自分のその後の興味関心に大きな影響を与えるって、面白いなあと改めて。

また、これは余談なのですが、そんな半藤一利と我らが宮崎駿大先生の対談を収めた本「半藤一利と宮崎駿の 腰ぬけ愛国談義」の中では、なんと宮崎駿が「半藤さんの書いた本の中で僕が一番好きなのは『漱石先生ぞな、もし』」と語っていました。宮崎駿お墨付きの傑作ということですね。

文豪の素顔を、ユーモラスに、あたたかく、そして味わい深く

このエッセイ集では、著者半藤一利が、日本人なら誰しもその名を知る明治の文豪、夏目漱石の人間としての姿を、様々な文献やエピソードを紐解きながら語ってゆきます。「シロウト探偵」を名乗る著者の探偵力は並大抵のものではなく、漱石先生の小説作品はもちろん、随筆集、さまざまな友人に宛てた手紙、そして本人を知る人が語った逸話、また遺物として残っている漱石本人のメモ書きなどが参照され、ときに面白おかしく、ときに真面目に、夏目漱石の生き方が描き出されます。

この本の特に素敵だなと思うところは、どんなに面白おかしいエピソードであっても、漱石本人に寄り添った、人情味あふれる描き方がされていること。これは半藤一利さんのすごい点だと思います。倫理観を押し付けるのではなく、焦点となるその「ひと」からはどんな世界が見えていたのか、どんなことを考えていたのか、、、そんな視点が印象に残りました。

これも余談になりますが、このアプローチは前述の同著「昭和史」でもひときわ輝く点でした。昭和前期、日本政府が、自国と周囲のアジア各国を恐ろしい戦争へと導いていきますが、それをただ倫理観を以て「ダメなことをした」というのは、若干安易であり、かつ将来このような過ちを避ける知恵を与えてくれません。半藤一利の語る「昭和史」は、漱石先生同様、この時代を生きた「ひと」に寄り添い、「この人には状況がどう見えていたのか?」「この人はなぜこんな意思決定をしたのか?」「どういう背景でこのような状況に至ってしまったのか?」という考察がされる点で、読んでいてすごく面白い歴史本でした。

エピソード紹介

さて、漱石先生に話を戻しましょう。この本の醍醐味のひとつは、何かをこよなく愛する人(半藤先生)が、その愛するもの(漱石先生)について延々と語るのを拝聴できる点。最後に、そんな味わい深いエピソードの例を紹介して終わりにします。「漱石先生ぞな、もし」には、以下のような逸話だけではなく、作品の登場人物のモデルと言われる実在の人物の紹介や、作品中の言葉遣いが表す漱石の思惑の考察などが、最高のエンターテイメントとなる秀逸な語り口で無数紹介されています。

漱石先生の人間っぽい、そしてちょっとドラマチックな素顔が垣間見れて笑ったお話に、電話についてのものがありました。明治の夏目家に初めて電話というものがつけられれたのは、漱石も晩年のことであったようです。

ところで、どうでもいいことであるが、私は電話が大嫌いである。掛けるのも掛けられるのも億劫である。漱石先生も嬉しいことに大嫌いであったようで、こっちの都合もかまわずにかけてくる理不尽な電話が多いことに、カンカンに怒った。

「自分が用のあるときにかけるために電話をひいたのだ」

と家人に命じて受話器を外しっ放しにしておいた。おかげで電話局から夏目家はきついお叱りを受けた。このとき漱石は天を仰いでうそぶいた、という。

「とにかく人の世は住み難いものよ」と。同感、この上もない。

そもそも電話嫌いなのが可愛いし、「自分が用のあるときだけ使いたい」というワガママが通らなかったことへの反応が、名著「草枕」の冒頭でも有名な「とにかく人の世は住み難い」という、最高の一言でありました。これは草枕を書いた前だったのか後だったのかは定かではないですが、こんなお茶目なエピソードが「草枕」と重なるのはなかなかおもしろい瞬間です。